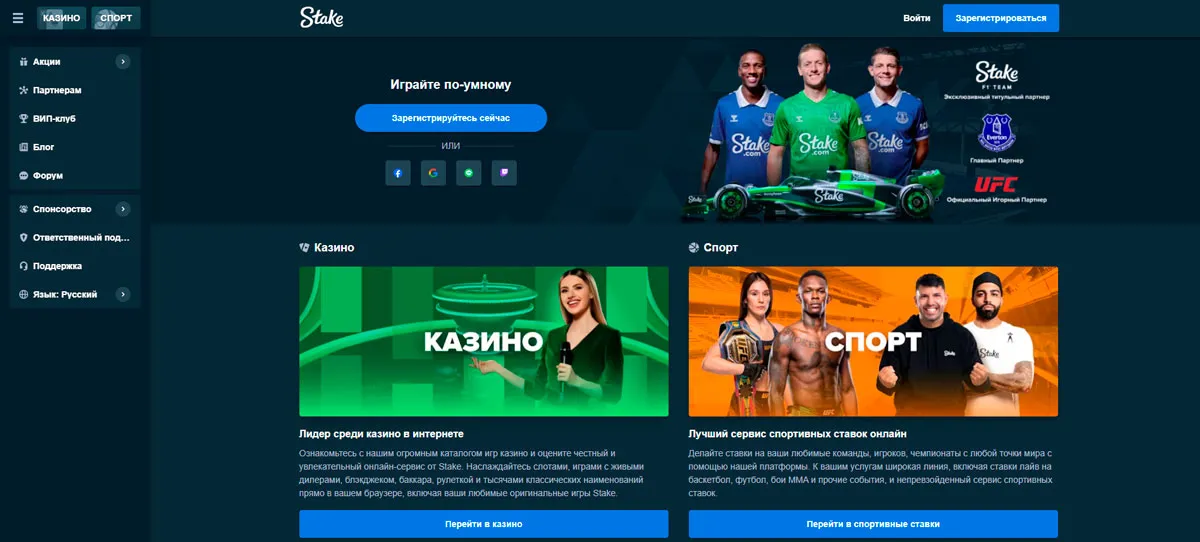

Стейк казино быстро зарекомендовал себя как известное имя в мире онлайн-гемблинга в России, предлагая широкий ассортимент игр, включая слоты, настольные игры и игры с живыми дилерами. Благодаря удобному интерфейсу и современным мерам безопасности, Stake Casino обеспечивает бесперебойный и безопасный игровой процесс для своих пользователей. Платформа также выделяется интеграцией как традиционных, так и криптовалютных методов платежа, что делает ее привлекательной для широкого круга российских игроков.

Репутация казино Стейк

Официальный сайт Stake Casino заработал твердую репутацию в России и по всему миру как платформа, известная своей прозрачностью, честностью и приверженностью ответственной игре. Казино работает под действующей игровой лицензией, предоставляя безопасную и регулируемую среду для своих пользователей. Репутация Стейк казино также подкрепляется положительными отзывами и рецензиями довольных игроков, подчеркивающими надежность и качество обслуживания платформы.

| 🌐 Официальный сайт | www.stake.com |

| 💎 Предложения | Слоты (игровые-автоматы), Лайв-игры, Ставки на спорт, Турниры и Бонусы. |

| ➗ RTP игр | 97% – 98%. |

| 📜 Лицензия | Кюрасао, 1668/JAZ. |

| ✔️ Компания | Medium Rare N.V. |

| 🚀 Основано | 2017 г. |